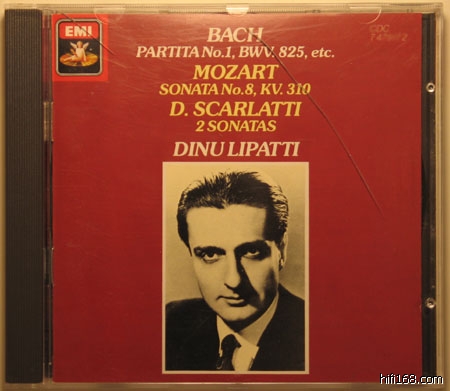

8. 李帕蒂演奏钢琴作品曲集

我觉得不应该用“钢琴家弹钢琴”的方式去看李帕蒂,因为实际上在之前一些评论者的文章就指出过:李帕蒂是以作曲家的眼光去理解并演奏钢琴作品的。事实上,李帕蒂在法国深造的时候除了跟科尔托学习钢琴演奏之外,还跟杜卡斯(Dukas)学习作曲,还有跟明希学习指挥。并且在李帕蒂成长过程中的教师有不少都是有作曲家身份的:比如说李帕蒂的教父伊纳斯库(GeorgesEnescu)本身就是罗马尼亚杰出的民族作曲家和小提琴家。李帕蒂有自己的作曲作品:他的作品风格属于新古典主义,有浓厚的罗马尼亚民族风格。比如他1941年的作品《奏鸣曲》,就是取材于罗马尼亚民歌的三乐章作品。法国作曲家Poulenc评价李帕蒂为:“一位有非凡灵性的艺术家”。

有人还指出,假如李帕蒂没有得上白血病的话,他将会发展成一位作曲家。不管此说是否有充分依据,但不可否认的是白血病中断了李帕蒂的作曲生涯。但是假如要找出为何李帕蒂的演奏能让如此多的大师都折服的话,那他的作曲家的眼光来解析作品的演奏风格肯定是原因之一——也正是这一点,就足以使得李帕蒂在众多的钢琴家中独树一帜了。

在我眼中李帕蒂是幸运的,但同时也是不幸运的。导致这句话的原因相信大家都不难猜到:艺术成就与命运的巨大反差。

李帕蒂绝对没有朗朗、李云迪幸运。首先尽管当时他的唱片很热销,但在公众所知范围内他自己不显得有太多的收入;就算他有丰厚的收入,他也没机会从中享受这给他带来的便利;他要把钱用在挽救自己生命之上,要用来治病;他不能像李云迪那样,花300万港币买一辆跑车来玩(这里并无评论李云迪之意);更不幸的是李帕蒂自己没有能力负担治病的沉重花费,以致一度准备要靠巡回演出来赚钱治病;甚至在他生命最后一年多里,稍微能缓解他病情和疼痛的新药物cortisone(可的松),他都没办法自己完全负担(的确当时这种新药价格很贵,幸亏梅纽因、明希、斯特拉文斯基等好友帮忙垫了一笔钱)。

最终夺取李帕蒂生命的直接凶手不是白血病,而是他的肺部感染(或者说,白血病也有不可推脱的责任,因为它几乎摧毁了李帕蒂正常的免疫力)。我并不知道确切的详情,但这个是事实:李帕蒂在40年代末的时候,体内只有一边的肺是能工作的,因此肺部感染简直就是要了他的命。

但李帕蒂却又是幸运的,他演奏的独特风格和气质,据记载连音乐界各位大师们都佩服。例如科尔托对他的评价是:“不管是莫扎特或是巴赫,贝多芬还是肖邦,他都能超越单纯的音符,表现出作品精神意味的正确理解力。”还有卡拉扬、托斯卡尼尼等人的赞誉这里就不提了。

现在从李帕蒂留下来的录音里,我们未必能完全感受到他演奏的真正魅力。40年代末至50年代初的录音水平不足以100%传递钢琴的音色。甚至我觉得假如来一个盲听测试,也未必人人能够分辨得出哪一个是李帕蒂的录音,但是我们仍然能从他留下来的为数不多的录音里面一窥他的风采。

李帕蒂演奏的巴赫《降B大调第一键盘组曲BWV 825》,是作曲家的《六首键盘组曲》中的第一首。这首作品的音乐纯朴并富有诗韵和意大利式的吟咏,因而虽然把此作品的音符弹出来不算难,但是弹出韵味则是颇考钢琴家的功力和修养的。第二段的阿勒曼德舞曲,李帕蒂对左手和右手的旋律节奏的巧妙控制让两个旋律产生了某种“平衡”,我们或许可以特地分别留意一下他的左手旋律和右手的旋律,然后再比较一下两者合成的效果,便可感受到李帕蒂对他们的巧妙结合。这首组曲有六段,每段的每一个音符都仿佛让人感受到这是李帕蒂对这首作品演绎的千锤百炼的结果。第三段库兰特舞曲里左右手的复调旋律的处理让人无比沉醉;第四段萨拉班舞曲充满了古典式的优雅和深邃的思索。

李帕蒂录了几次这首作品(比如说他在最后的音乐会里也演奏了这首作品),这里分析的是他1950年7月在瑞士日内瓦电台二号录音室里的录音。这次录音是制作人李格专门赶来日内瓦,并且EMI把自家整套新式的录音设备(这个时候EMI采用的应该是开盘式磁带录音机了)专程运送到日内瓦。50年7月的这次录音是李帕蒂最后一次走进录音室进行录音了,到7月中旬这次录音(包括巴赫、莫扎特和肖邦的作品)完成之后,由于他身体状况又开始恶化,所以这使得李帕蒂在生命的最后几个月里面,只再有两次主要的现场演出:一次是8月份和卡拉扬合作的莫扎特21钢协;剩下一次便是著名的最后的音乐会。

说回50年7月的这个最后的录音室录音,在录音之前有两部钢琴供李帕蒂挑选:一部是斯坦威的音乐会用三角钢琴(ConcertGrand,这应该是斯坦威最巨型的三角钢琴型号了);另一部是缩短型的中型三角钢琴。李帕蒂当时觉得后者(中型的那部)比较合他心意;但制作人李格则喜欢斯坦威的大三角琴低音声部那独有的温暖(而中型琴则缺乏这个特征)。

由于录音地点是日内瓦电台的2号录音室,空间大小肯定比不上音乐厅,所以最后录制出来的钢琴的声音听上去让人觉得这是一架中型的钢琴的声音。还有,制作人李格在备忘录上写着录音用的琴就是那架中型琴,因此坊间就流传着这种说法:李帕蒂录音时用的是那架缩短型的中型三角钢琴。

但事实并非是这样的:在那次录音里,李帕蒂的学生BelaSiki和JacquesChapuis等人都在现场(可能是观摩,或者是照料老师吧),他们亲眼所见并且确认:在录音的时候,李帕蒂演奏的是那架斯坦威的ConcertGrand音乐会用大三角钢琴,而非那架中型钢琴。因此,李格的健忘(或者也是故意的)又差点误导了听众。

最后八卦一下他的“最后的音乐会”。还真没见过有这么拼命的艺术家的:他在贝桑松举行最后的音乐会,是在不顾医生警告前提下使出极顽强地意志去完成的(其实没有完成,在演奏完节目单上倒数第二首肖邦的圆舞曲之后就因极度疼痛和虚弱当场晕倒,因此还剩一首肖邦的圆舞曲没能演出,不过休息苏醒过后作为一个补偿,李帕蒂改演了一首体力需求稍小的巴赫“Jesu Bleibet meineFreude”作为结束)。当时演出的时候观众都看到了李帕蒂脸上痛楚的表情,但他的演奏听上去却仍然那么富有魅力。那场音乐会录音里他演奏的舒伯特的两首《即兴曲》,是唯一让我听得惊心动魄的一个钢琴录音——我自己都想不明白,为什么每次听我心里都是不由自主的紧张。

那场最后的音乐会中,中场休息之前最后的曲目正是这两首舒伯特的作品。在演完这两曲之后,由于李帕蒂觉得异常疼痛,因此在后台休息的时候让医生补充打了一针止痛药,可惜这一针止痛药不足以维持他演完下半场的肖邦14首圆舞曲。