其实穆特的那张4D录音恰恰是录音技术很发达,但录音三观很不正的娇柔造作(指录音)的作品啊!任何听过音乐会的人都知道无论你坐在哪儿都不可能听到这种声音,就算你就坐在舞台上,坐在穆特边上,那声音的比例也是不对的,残响时间也是过长的!(估计是当时4D技术用的多出3bit的临时动态调整范围让录音师太兴奋了,玩得有点过头了)

DG也意识到这个问题,后来再版SACD的时候,明显缩短了残响时间。

当然,也有一种观点认为,录音嘛,并不必真是还原音乐会的现场自然音效,适当的加点“味精“、加点特技也是可以接受的。确实,对于协奏曲录音来说,如果过分忠实的还原音乐会的自然音效是不恰当的,一般总会对独奏声部进行音量的放大、音色的修饰甚至单独先做混响处理。不过味精放的太多,毕竟还是会破坏“食材”原有的风味和营养的,还是应该适可而止。

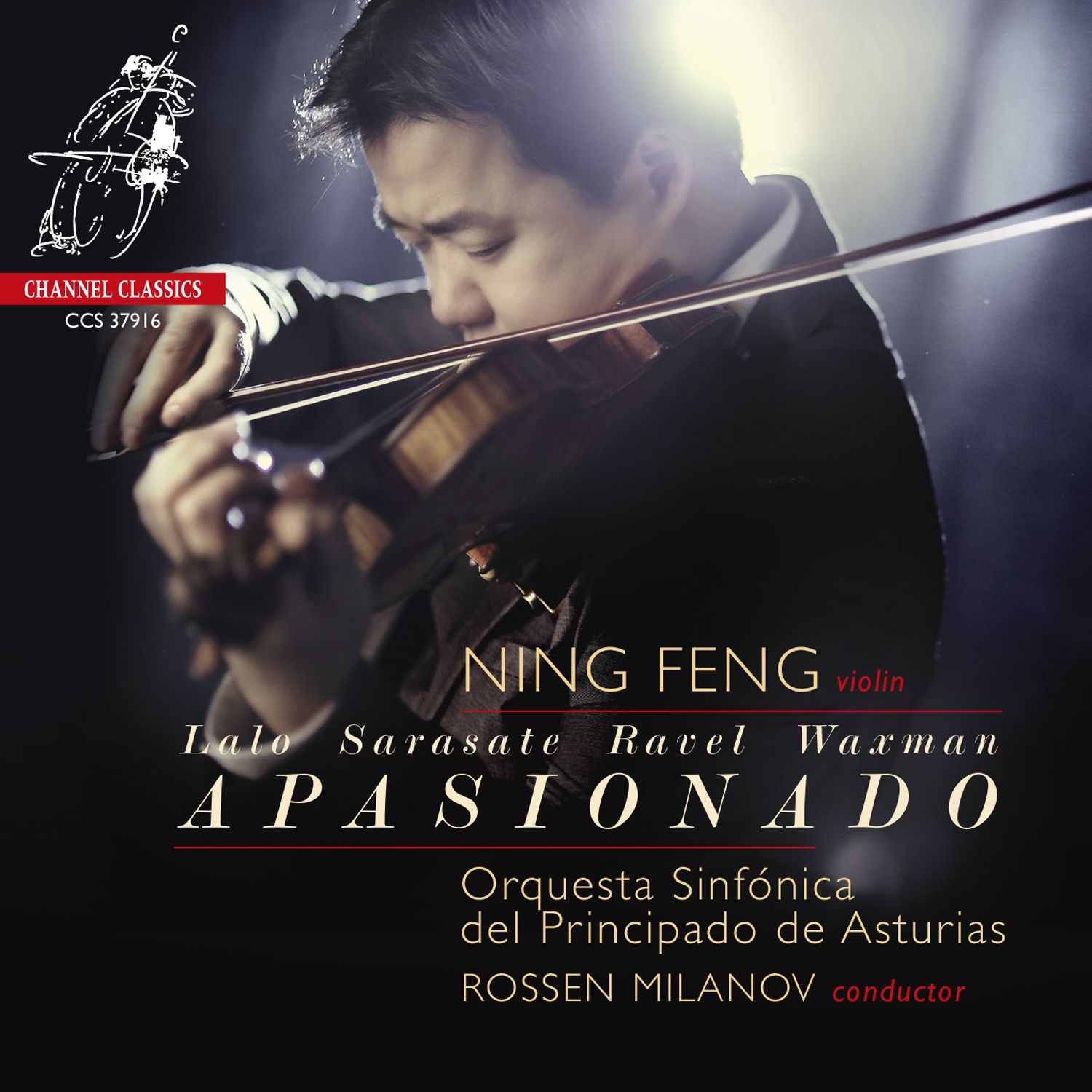

如果没记错的话,好像宁峰在去年也刚刚在Channel Classics下录制过这个作品。Channel Classics的老板兼制作人/录音师是一位绝对的自然主义录音工程师,不论是信号本身还是内容的后处理都信奉越少越好的原则(当然该修该剪的瑕疵肯定还是处理的)。大家可以对比一下宁峰的录音和穆特的,录音风格的差异应该还是很明显的。