《哥德巴赫猜想》手稿背后的故事封面新闻

文/慕津锋

“我们高兴地向大家推荐《哥德巴赫猜想》一文。老作家徐迟同志深入科研单位写出的这篇激动人心的报告文学,热情讴歌了数学家陈景润在攀登科学高峰中的顽强意志和苦战精神,展示了陈景润对解决哥德巴赫猜想这一著名世界难题的卓越贡献。广大科学工作者和知识分子会从这里受到鼓舞,受到教育,受到鞭策,而普通读者则一定会为我们国家有这样优秀的科学家和这样出色的科研成果而感到骄傲和自豪。”

这是1978年2月16日,《光明日报》全文转载《哥德巴赫猜想》时所作的编者按。

1978年2月16日,《光明日报》全文转载《哥德巴赫猜想》

1978年1月,《人民文学》杂志新年第一期发表了徐迟的报告文学《哥德巴赫猜想》。该文讲述了数学家陈景润不平凡的人生经历,“哥德巴赫猜想”的内容和发展的历史,以及陈景润是如何在特殊年代期间,在艰苦环境下通过顽强努力取得了(1+2)的证明过程。

《哥德巴赫猜想》一经发表,《光明日报》、《人民日报》相继转载。1978年2月16日,《光明日报》全文转载《哥德巴赫猜想》。当日的《光明日报》只有4个版面,为全文转载,《光明日报》拿出了两个半的版面从头版开始刊登。

2月17日《人民日报》再次全文转载《哥德巴赫猜想》,该文由此在全国引起轰动。

《哥德巴赫猜想》发表后不久,1978年3月18日,**中央在北京召开了“全国科学大会”。在这次具有深远历史意义的大会上,邓 小 平同志提出了“科学技术是生产力”的著名论断。自此,中国迎来了科学的春天,中国的科学家和千千万万的知识分子迎来了充满希望的春天。对于《哥德巴赫猜想》主人公陈景润,邓 小 平同志曾满怀深情地讲道:

“(陈景润)这样的科学家中国有一千个就了不得!对这样的科学家应该爱护、赞扬!”

随着报告文学《哥德巴赫猜想》的出现,中国迎来了一个新的解放思想浪潮。

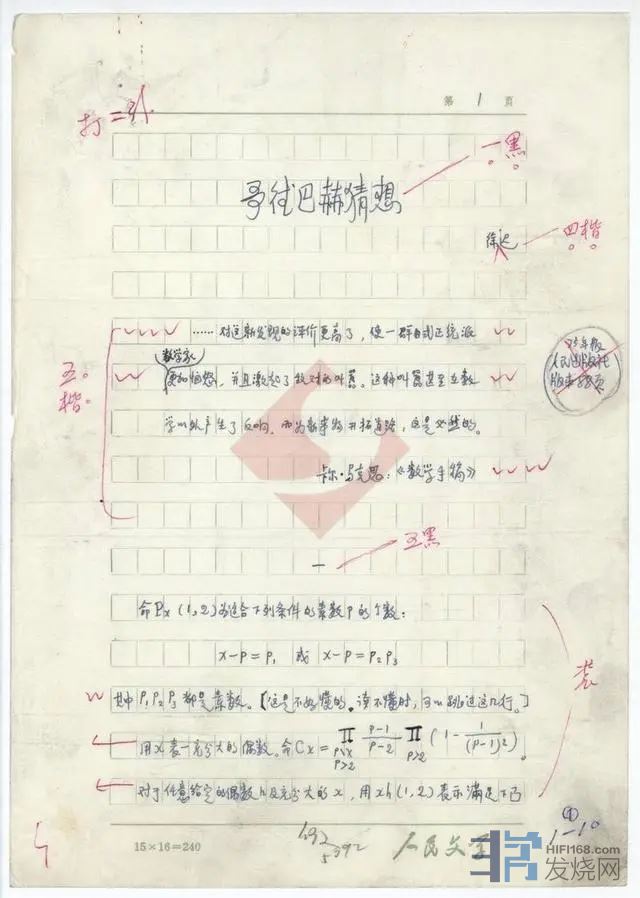

这部被称为“新**报春鸟”的《哥德巴赫猜想》手稿现收藏在中国现代文学馆手稿库中。

该稿共43页,作者用蓝黑墨水在“人民文学15X16=240”的稿纸上进行创作。每张手稿右上角均有页码标识,其中包括第1-37页,第39-44页。不知什么原因,该稿并没有第38页。经笔者细读,并与《人民文学》上发表的《哥德巴赫猜想》对照,发现该稿第37页与第39页的内容前后连贯,很有可能是作者将第38页错标为第39页。

1978年2月17日《人民日报》再次全文转载《哥德巴赫猜想》

谈起徐迟写《哥德巴赫猜想》,还有几个有趣的故事要与大家一起分享。

1977年9月18日,党中央决定在1978年召开全国科学大会。《人民文学》作为全国最有影响力的文学刊物 ,编辑们在探讨新年第一期选题时很自然地谈到了“科学”。要组一篇怎样的科学稿子呢?这时,不知谁提了一个故事:20世纪70年代初,有个外国代表团访华,一美国专家点名要见大数学家陈教授。有关方面千方百计寻找,终于在“牛棚”里发现这个人,他取得了震惊世界的成果,竟然谁也不知道。此人就是陈景润,编辑纷纷补充自己听到的轶事:他是一个“科学怪人”,不刷牙不洗脸;有人说他财迷,棉袄都舍不得买,就用两个棉毛衫,里边装上棉花,一绷,随便缝几针就行。

经过激烈争论,编辑们达成一致,就写陈景润吧!

那么,找谁来写呢?有人提到了徐迟。徐迟虽是一位诗人,但他做过新闻记者。1962年他在《人民文学》上发表的人物特写《祁连山下》,反响比较大。于是,青年编辑周明便打电话联系到了在湖北省文联的徐迟。当时的徐迟已经准备退休,但当徐迟在电话里听到《人民文学》邀请他来北京采写陈景润时,他很高兴,但他也有些顾虑。在电话中,徐迟只说“试试看吧”。之所以有顾虑,是因为一是他觉得自己对数学这门学科并不熟悉,也不是很懂;二是他听说陈景润是个“科学怪人”,尽管他突破“哥德巴赫猜想”有贡献,成就是了不起的,但这样的“怪人”也不知道好不好采访?

很快,徐迟便来到北京。到京后,他拜访了自己的北京亲友,当他们听说徐迟要写陈景润,一致反对写这个“怪人”。但徐迟的姐夫、解放军副总参谋长伍修权将军却极为支持,他说道:“写!陈氏定理了不起! ”

在《哥德巴赫猜想》整个采访过程中,徐迟与陈景润有过三次见面。

他们第一次见面是在1977年的一个艳阳秋日。那天,《人民文学》编辑周明陪同徐迟到了北京西郊中关村的中科院数学研究所。数学所党支部书记李尚杰同志接待了他们。李尚杰是一位深受科学家爱戴的军人干部,陈景润对他十分信赖。在办公室,李尚杰书记热情地向徐迟讲述着“小陈”钻研科学的故事。随后,他离开办公室。不久,他带来一个个头不高、面颊红扑扑、身着一套普通旧蓝制服的年轻人。这个年轻人一进门便和徐迟、周明等人热情握手,直说:“欢迎你们,欢迎你们。”李尚杰向徐迟介绍:“这就是小陈,陈景润同志。”

徐迟一行等人没有想到这么快就能见到陈景润。李尚杰向陈景润说明了徐迟的身份和来意后,周明又特意向陈景润介绍说,我们《人民文学》特约徐迟同志来采访你攻克“哥德巴赫猜想”难关、登攀科学高峰的事迹,准备写一篇报告文学,在《人民文学》上发表。

陈景润听后紧紧握住徐迟的手说:“徐迟,噢,诗人,我中学时读过你的诗。哎呀,徐老,你可别写我,我没有什么好写的。你写写老前辈科学家吧!”徐迟笑了,为了缓解气氛,便对他说:“我来看看你,不是写你,我是来写科学界的,来写‘四个现代化’的,你放心好了。”陈景润笑了,天真地说:“那好,那好,我一定给你提供材料。”

随后,在聊天过程中,徐迟问陈景润“哥德巴赫猜想”攻关最近进展情况如何?陈景润说“到了最后关头,但也正是难度最大的阶段”。接着,他告诉徐迟,不久前他收到国际数学联合会主席先生的一封邀请函,请他去芬兰参加国际数学学术会议,并作45分钟的学术报告。他说,据主席先生在信中介绍,出席本次会议的有世界各国的学者3000多人,但确定作学术报告者仅十来名,其中,亚洲只有两名,一个是日本学者,一个便是他自己。他觉得事关重大,便将此信交给了数学所和院领导。当时,中国科学院的领导接见了他和李尚杰书记,关切地对他说,你是大数学家,国家很尊重你,这封信是写给你的,由你考虑去还是不去,考虑好了,你可以直接回信答复,告诉我一声就是了。这使陈景润很受感动。领导这么信赖他,科学院这么关心他,他从内心里感激!回到所里,经过一番认真考虑,并做了一些调查研究,陈景润很快写了一封回信。信里写了三点内容:

第一,我国一贯重视发展与世界各国科学家之间的学术交流和友好关系,因此,我感谢国际数学联合会主席先生的盛情邀请;

第二,世界上只有一个中国,就是中华人民共和国,台湾是中国不可分割的一个省,而目前台湾占据着数学联合会的席位,因此,我不能参加;

第三,如果驱逐了台湾代表,我可以考虑出席。

这,出乎我们的意料。他绝不像传说中的那样“傻”,那样“痴”,而是一个很有政治头脑的科学家。

此时,徐迟动情地悄声对周明说:“周明,他多可爱,我爱上他了!就写他了!”

往后的一个星期,徐迟在数学所展开密集采访,他白天黑夜都排满了采访日程。他重点采访了许多著名的数学家,其中有陈景润的老师,有陈景润的同学,也有现在的同事。有讲陈景润好的,也有对陈景润有看法的。讲好的、讲坏的,两方面意见徐迟都认真倾听。他说:“这样才能做到客观地全面地判断一件事物、一个人。”这期间,他花了很多工夫硬“啃”陈景润的学术论文。周明曾问徐迟:“好懂吗?”他摇摇头说:“不好懂,但是要写这个人必须对他的学术成就了解一二。虽然对于数学,不可能都懂,但对数学家本人总可以读懂。” 为弄懂陈景润的学术论文,徐迟还特地找到数学所的年轻研究员杨乐、张广厚,和他们一起归纳出了三个陈景润感兴趣的问题:哥德巴赫猜想是怎么回事?猜想的题目怎么写,答案怎么写? (1+2)的突破在哪里?

第二次与陈景润见面,徐迟有准备的提出了这三个问题。这次,陈景润话也多了起来。他不管徐迟懂不懂,直接就把解决这三个问题的数学公式写给徐迟看。在这次见面中,陈景润还与徐迟谈了一些他的个人经历与研究历程。徐迟没想到陈景润为了自己的梦想,付出了怎样的代价。听到后来,徐迟掉泪了。他在心中得出了这样一个结论:陈景润是那种为了数学可以抛弃一切的人。

第三次见面,则是在陈景润的小屋中。之前在采访中,徐迟很想到陈景润的“家中”看看,他认为如果不看这间小屋,势必缺少对陈景润攻关环境氛围的直接感受。但陈景润却一再拒绝。

为了满足徐迟的这个要求,李尚杰书记只好用了一个 “阴谋诡计”。有一天,周明和徐迟、李尚杰三人一同上了陈景润所住的88号楼。李尚杰先去敲门,他说要找陈景润谈点事。因为是领导,他自然被陈景润放进屋里。周明和徐迟则在过了十分钟后才去敲门,只说找李书记有急事。 当陈景润还未反应过来,李尚杰书记就直接抢先开门,周明和徐迟就这样不容分说地挤进了屋。徐迟环顾了这间由茶水间改成的宿舍,6平方米的小屋,一张单人床,床上的褥子只用蚊帐包着。墙角放了两个鼓鼓囊囊的麻袋,一个装的是他的换洗衣服,另一个全是计算题手稿和废纸。办公桌上除了中间常用的一小片地方,其余桌面落满了灰尘。在交谈中,陈景润说他有时都不用桌子,他习惯将床板的一角褥子撩起,坐个小板凳,趴在床上思考和演算。

就这样,徐迟经过深入采访、梳理、思考和提炼,反复斟酌,几番修改。报告文学《哥德巴赫猜想》终于很快创作完成。1978年,《人民文学》以醒目的标题,刊发在当年一月号头条。

《哥德巴赫猜想》问世后,立即引起读者热烈反响。陈景润也成为享誉中国的大科学家。在《哥德巴赫猜想》发表后不久,全国科学大会召开,这成为了中国改革开放的先声。随着改革开放的大幕徐徐拉开,中国迎来了属于自己腾飞的春天。