英国的政教之争英国著名诗人奥登之所以把坎特伯雷大教堂比喻为“灵魂的巨轮”,是因为这座建筑承载了太多的历史文化积淀。

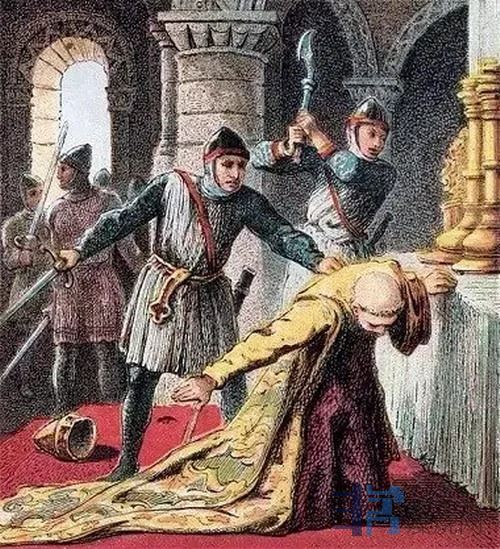

据史料记载,坎特伯雷在公元43年罗马人入侵前已非常繁荣,与比利时和其他欧洲国家都有密切的贸易往来。据说圣马丁教堂便是建于这个**。公元597年,来自罗马的圣安德鲁修道院院长奥古斯丁,以圣马丁教堂为根据地宣扬基督教义,并由此建造了圣奥古斯丁修道院和坎特伯雷大教堂,这三座宗教建筑为英国的基督教的发展奠定了基础。12世纪时,坎特伯雷发生了上述亨利二世与托马斯•贝克特之间的矛盾,王室和教会斗争最终导致大主教圣托马斯•贝克特以身殉教。他的精神受到人们的崇敬,传说他的遗物还具有治愈疾病的神奇功能。从此以后的数百年间,前来坎特伯雷朝圣的人们遍及全欧各地,坎特伯雷大教堂的宗教地位大大提高。而这个故事也一直为人们津津乐道,传颂于诗歌、小说、戏剧及电影中。亨利八世在位时,修道院被皇室拆毁,并由此衰落下去。但坎特伯雷大教堂和圣马丁教堂则幸运得多,高高耸立的尖塔如全盛时期一样主宰着坎特伯雷的天空。教堂的东端,是个巨大的地下室,用以纪念圣托马斯•贝克特。

这些历史建筑与大主教圣托马斯•贝克特的事迹互相辉映,经久不衰地吸引着朝圣的人们。

亨利二世与托马斯•贝克特的政教之争始于贝克特出任坎特伯雷大主教,终于贝克特殉道,斗争持续八年之久,涉及问题包括犯罪教士豁免权、服从王室习惯法的条件、英国教会与罗马教皇的关系、坎特伯雷大主教特权及其与英国王权关系等。由于争议主题不断变化,依次触及当时政治中数个关键问题,又因为斗争进程和结局富有戏剧性,遂使这场政教之争在中世纪政教关系史上占据显赫位置。

自11世纪中叶至14世纪初,政教之争成为西欧中世纪政治史的核心问题。围绕政教之争,对于今人而言耳熟能详的各种政治辩论及制度设计初露端倪,更重要的是,这些论题在当时并不局限于学院式的讨论,而是直接地表现在现实斗争中。因此,深入研究政教关系,对于我们梳理西欧中世纪政治史具有提纲挈领的作用,而探讨亨利二世与托马斯•贝克特的政教之争,则是研究12世纪英国政教关系的极好切入点。