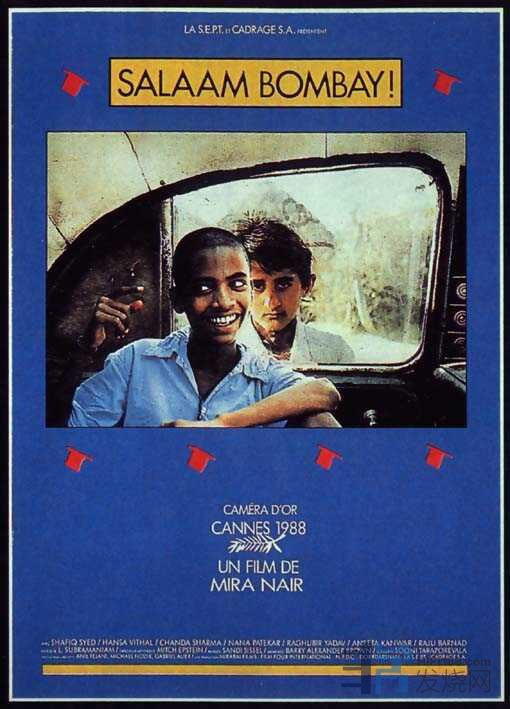

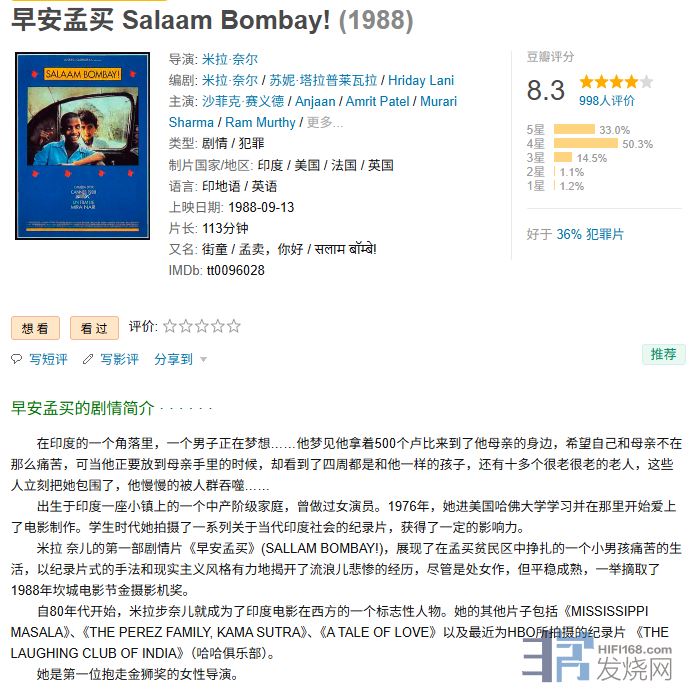

新现实主义类型的电影,发轫于意大利,意大利导演维托里奥·德·西卡于1948年执导的《偷自行车的人》,被誉为新现实主义的经典电影!新现实主义的美学特点在影片中突出:使用非职业演员、自然光效和街头实景,镜头语言简洁却富有情感冲击力。两个多月前看的一部埃及1958年出品的黑白片《开罗车站》,也是新现实主义电影。昨晚看的印度电影《早安孟买》,尽管距离新现实主义的电影诞生时隔40年,也是一部典型的新现实主义的电影。电影通过一个未成年流浪儿的街头视觉,逐一展现印度孟买这个超级大城市的另一面:流浪儿、皮条客、老鸨、烟花女、嫖客、贩吸毒者。。。电影的镜头语言运用娴熟,通过人物服饰、建筑环境的猩红、明黄、蓝绿等颜色的展示,看似光鲜亮丽的南亚印度孟买,有它不可告知的另一面。。。该片并不是传统的标志性印度歌舞片模式,配乐冷静克制,影片结尾一段,流浪儿Krishna独自在街头一角啜泣,伴随一段印度传统乐器的吹奏旋律切入,呜呜咽咽,感人至深。。。此片是印度女导演是米拉·奈尔1988年执导的处女作,尽管如此,一出手就是大作,一举摘取了1988年坎城电影节金摄影机奖。力荐!

-

-

1.png

(, 下载次数:0)

(2025/12/16 14:34:26 上传)

-

-

front.jpg

(, 下载次数:0)

(2025/12/16 14:34:26 上传)