回复: EMI天使正价版连载点评

10. 巴尔沙伊(Barshai)指挥伯恩茅斯交响乐团演奏的肖斯塔柯维奇第八交

听完这个录音,谁还敢说数码录音不适合弦乐?

巴尔沙伊当初学中提琴出身,早年以独奏音乐家身份出现。比如说60年代的时候他的EMI录音,他的身份便是中提琴独奏。自从1955年组建了莫斯科室内乐团,他便开始指挥活动。巴尔沙伊在莫斯科音乐学院读书的时候曾经跟肖斯塔柯维奇学习过作曲,跟肖氏有很深的合作交往和情谊;所以跟穆拉闻斯基、康德拉什一样,巴尔沙伊是诠释肖斯塔柯维奇作品最地道的指挥家之一。肖氏的第十四交响曲就是由他指挥首演的。

按理说跟这部第八交最有渊源的指挥家非穆拉闻斯基莫属(毕竟是他指挥首演的),并且穆拉闻斯基在Philips也有这部交响曲的录音,但可惜音效不佳。目前最有神韵的演录之一便是巴尔沙伊的这个EMI版。巴尔沙伊在EMI的录音很少,寥寥可数,都是他1982-1988年之间担任伯恩茅斯交响乐团的首席指挥一职时录的。但是他的每个录音都是精品中的精品。

大家很熟悉的肖氏第七交标题叫做“列宁格勒”,故名思义是表现了当时苏联军民抵抗德军进攻的勇敢精神。到1943年肖斯塔柯维奇创作这部第八交响曲的时候,苏联在战争中逐渐扭转了之前的防守地位,开始占上风了。所以在作品没演出之前,人们都以为肖氏的这部新作品会展示胜利的光芒和气氛,很阳光的。但是最后大家听到的却是相反的东西。

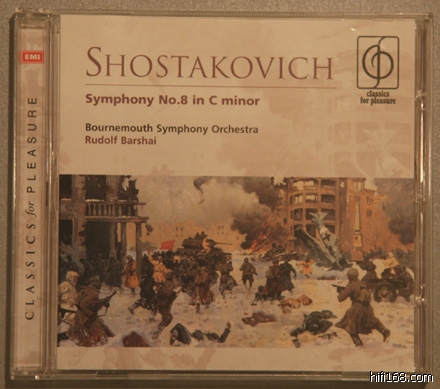

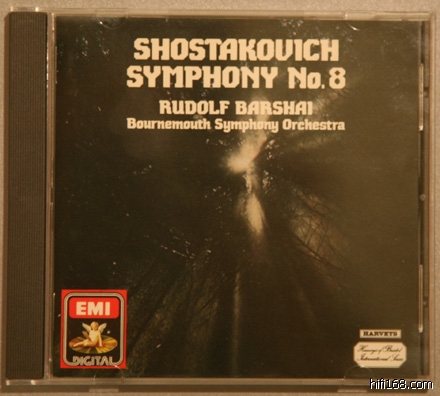

EMI的正价版的封面其实是很有意义的,这张CD的封面就很形象贴切地说明了这部作品的意境。从封面上我们看到的是在树荫遮天的黑暗、阴森森之中,一缕缕阳光从枝叶中透过来。肖斯塔柯维奇的第八交响曲就是表现这样的氛围。它反映了战争所带来的痛苦、悲愤,无奈之中的抗议、呼喊。甚至在穆拉闻斯基的Philips录音里,乐队里很多乐手都用近乎是极限的力量去演奏,有时候乐器的声音就像是因过劳而产生怪异夸张的声效。

全曲分5乐章,第一乐章超级长,有的演录长达半小时以上。巴尔沙伊这里用了26分钟。乐曲一开始低音大提琴立刻营造出一种阴气弥漫的沉闷气氛,之后弦乐组的进入衬托并扩大了这种感觉。假如你有经验的话就能猜到这种压抑的气氛迟早是要爆发的。在第一乐章中间的时候果真就来了:乐队在巴尔沙伊精心引导下,把几乎所有可获得的能量都释放出来。那一刻足以让人产生犹如被压迫许久终有一日把怨气都释放出来的那种悲喜交加的感觉;也有好像在心里很痛楚郁闷的情况下,用尽全身力量对着天空狂叫那种痛快淋漓。这里不得不称赞乐团的长号,听完这一段之后,你会知道什么是“响彻云霄”的感觉。

痛苦迷惑并没有因为第一乐章这里的发泄而得到解决。于是出现了第二、第三乐章怪异荒诞气氛的进行曲和谐谑曲。第二乐章是两首交替出现的进行曲,一个风格辉煌坚定,另一个猥琐、畏手畏脚。

第三乐章是一个亮点,一开始弦乐组演奏的那段机械、往前发展风格的主题,很精彩。苏联的音乐理论家玛捷尔称这是巨大的机械怪物在“工作”。我觉得这一段有点像描述整个社会以无坚不摧的力量在历史上前进发展那样。尤其在中间的时候,出现了由小号独奏为主,乐队其他乐器巧妙配合的幽默风趣地舞曲,被称为是“死亡舞曲”。舞曲完毕之后旋律又回到这个乐章一开始的机械怪物上去。这时候还有定音鼓、小军鼓把命豁出去似地疯狂敲击。

在整个乐队发出的音量到达极限上限的时候,作品进入冥想般的第四乐章。这个乐章里有长笛难度很高的精彩演出,表现出一种“哆哆嗦嗦”的感觉,相当传神。

第五乐章颇有苦尽甘来的意味,好像作曲家真的想通了那样,一开头乐团就展示出田园般的色彩和意境。乐队音调转为明亮舒心的C大调,假如要听动听旋律的话这个乐章可以满足你。我觉得这里的感觉就犹如唱片封面里的阳光,想尽力驱散之前的黑暗和压抑。出乎预料之外,这部交响曲以弱音结束。

正因为这部作品的复杂性,长时间来大家对作曲家的意图颇有争论。当时苏联方面的官方定性是作品纪念、缅怀在战争中伟国捐躯的烈士。

这是我听过的EMI里最传神的一个录音。数码录音自然宁静的背景让你一心一意去感受这部水火交融的作品的洗礼。各种乐器声音那如痴如醉的真实度,让你抛除任何物质上攀比的杂念(假如你开始是抱着测试器材或者版本比较的态度来听的话,第一乐章没完的时候你就可能完全沉迷到音乐当中去了)——当然对肖氏作品不感冒者除外。

这部作品不属于大众热门的曲目,所以当年EMI也没有去大力宣传这个录音,唱片产量很少。足足16年之后,2005年才又低调发了一次中价版,归到Classics for Pleasure(简称CFP系列)中去,还是用回85年那次的混音,音质得以保证。