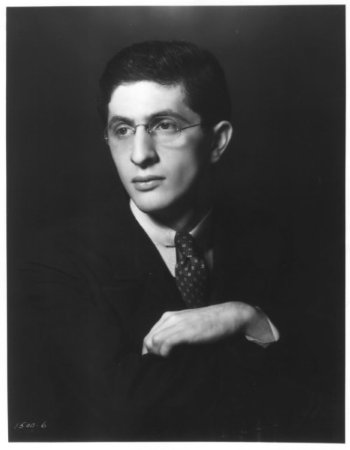

再不介绍伯纳德.赫曼,估计有人意见大了,就更失望了。音乐不是我最喜欢的类型,但长得还是帅的。

十一、 伯纳德·荷曼

Bernard Herrmann男, 生于1911年6月29日 ,美国纽约逝世于1975年12月24日 (美国加利福尼亚州北好莱坞,死于心脏病) 星座: 巨蟹座

配乐大师,希区柯克的御用配乐师

1911年6月29日 出生于纽约市。他的父母Abraham 和 Ida 很鼓励他在艺术方面的兴趣 。 Herrmann 1927年时在 DeWitt Clinton 中学 开始接受正规的音乐教育(Jerome Moross - ?#092;绣大地作者, 也是他的同班同学)。在纽约大学(NYU)时和 Philip James 学习作曲,和Albert Stoessel 学习指挥,并且在茱利亚学院待过两年 ,但之後又回到NYU练习进阶作曲及管弦编制。年轻时他接触过Copland (柯普兰)、Gershwin 和 Elgar 的音乐 ,但影响其风格更甚者为华格纳 、马勒 、德步西,以及拉威尔。

1937年赫曼进入CBS Radio,在教育部门工作;但其最大的兴趣仍在于指挥,随後即转任CBS交响乐团指挥,在这期间也认识了导演Orson Welles。随Welles 的 Mercury Theatre Playhouse group(水晶广播剧院)转移到好莱乌後,Herrmann 写了清唱剧(cantata) "Moby Dick (白鲸记, 1938)"以及歌剧咆哮山庄。1941年 Orson 请他为大国民(Citizen Kane)谱写配乐,从此之後声名大噪。

当时二十世纪福斯的录音室音乐指导 Alfred Newman (阿佛列德纽曼,汤玛斯纽曼的父亲) 雇用他为 Jane Eyre (简爱,1943)、Hangover Square (1945)、Anna and the King of Siam (1946)、The Ghost and Mrs. Muir (幽灵与未亡人, 1947)、The Day the Earth Stood Still (地球末日记,1951) 等电影配乐。

五零年代赫曼结识了惊悚电影大师 Hitchcock (希区考克),这对黄金组合共同创作出许多著名的作品,包括:The Trouble with Harry (怪屍案,1955)、The Man Who Knew Too Much (1956)、Vertigo (迷魂记,1958)、North by Northwest (北西北,1959)、Psycho (惊魂记, 1960 - 经典中的经典,可以拱起来拜了)、Marnie (艳?#092;,1964) 等等。直到1966年,在他们最後一次合作的作品 "Torn Curtain" 中,因为彼此的看法及意见分歧而使他们的合作生涯就这样结束,而他的音乐也被弃置不用,改由John Addison出任。尽管如此,这对搭当仍在影迷和乐迷心目中,留下不可磨灭的地位;这样的结合也成为日後的经典示范。

赫曼的出众才能也为之带来其他的合作对象,像是一些新一代的导演包括 Fran&ccedi

l;ois Truffaut, Brian DePalma, Larry Cohen 和 Martin Scorsese。

1975年他来到了加州录制 "Taxi Driver 计程车司机" 的配乐,头一天演奏家们都前来和赫曼打声招呼,因为这是他多年以来第一次回到这里。12月23日,终於完成了每一个音符的录音,回到饭店和他妻子共进晚餐後,在睡眠中长逝。

-

-

3949938348181058952.jpg

(, 下载次数:1)

jpg(2011/1/8 14:38:52 上传)

-

-

263e802fc6476a721f3089bf.jpg

(, 下载次数:0)

jpg(2011/1/8 14:40:12 上传)

-

-

a6c7d7171a6a2543c93d6dbb.jpg

(, 下载次数:0)

jpg(2011/1/8 14:40:12 上传)