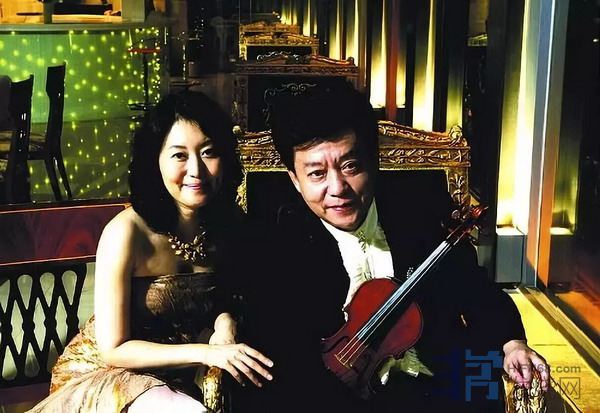

一曲《梁祝》成绝响,世间再无盛中国《梁祝》也是盛中国的保留曲目,缅怀大师。

盛中国(1941年—2018年9月7日),祖籍江西临川,出生于重庆。毕业于苏联莫斯科柴可夫斯基音乐学院。盛中国5岁时,向父亲行过拜师礼,开始练小提琴。作为中国交响乐团国家级小提琴独奏家,盛中国是最早在国际上为中国争得荣誉的小提琴家之一。曾获中国唱片总公司颁发的金唱片奖。2018年9月7日晚,盛中国因心脏病在北京逝世,享年77岁。

盛中国的父亲盛雪是中国著名的小提琴教授,母亲朱冰从事声乐。他们养育了十一个孩子,其中十个以音乐为专业,共有九人拉小提琴。盛中国是长子。自幼受中外音乐的熏陶和严格的艺术训练。五岁开始随父学琴,七岁第一次公开演奏,九岁时武汉人民广播电台录制了他独奏的莫扎特、贝多芬、舒伯特等人的经典作品,向全国广播,听众大为倾倒,称赞他是“天才琴童”。1954年以最优异的成绩考入中央音乐学院附中,1956年举行的纪念莫扎特诞辰200周年的音乐会上,在李德伦指挥的中央乐团管弦乐队协奏声中,他成功地演奏了莫扎特的《A大调小提琴协奏曲》。同年,他参加全国音乐周,与中央音乐学院管弦乐队合作,演奏马思聪的《F大调小提琴协奏曲》,深得音乐界的好评和重视。

1960年赴苏联莫斯科柴可夫斯基音乐学院留学,师从著名小提琴大师列•柯岗。1962年参加在莫斯科举办的第二届国际柴可夫斯基小提琴比赛中获荣誉奖,受到比赛评委会副主席、小提琴演奏大师金•巴利斯特的好评。回国后,曾同中央乐团交响乐队等合作,成功地演奏了中外著名小提琴协奏曲并去澳大利亚等国演出。1964年回国后,在中央乐团任独奏演员。盛中国与国外签有许多演出合同,1980年,他到澳大利亚的六个城市举办了十二场音乐会,演出轰动了整个澳洲,成为中澳文化交流史上的一个里程碑; 从1987年开始,盛中国每年都去日本演出,并将演出所得的一部分捐赠给世界各国留学生作医疗基金,日本**授予他“文化大使”的称号。由于他在中日文化交流方面做出的杰出贡献,1999年获得日本**颁发的外务大臣表彰奖。 与此同时,他经常到国内各大学演讲,积极推动中国音乐事业的发展。

在2002年湖南卫视《名人本色》节目中,盛中国自称是最著名的“临川才子”之一。

数十年来,他曾多次应邀到亚洲、欧洲、大洋洲、南美洲的许多国家以及港澳地区举办独奏音乐会,并多次与国内外交响乐团和世界著名指挥、音乐家一起同台演出巴赫、莫扎特、贝多芬等人的名曲。他在国内外录制发行过数十张唱片以及CD、录音带,曾荣获中国唱片总公司颁发的金唱片奖。

艺术界对盛中国评价都很高。盛中国对作品的理解和处理有独到之处;演奏风格既热情奔放,又甜美细腻,富于诗情画意、浪漫幻想。他的演奏很有个性,不仅技巧出类拔萃,而且有很高的音乐修养,演奏曲目的范围非常之广泛,既有古典与现代的经典奏鸣曲、协奏曲和各个时期的精致小品,也有中国的小提琴名曲。他将音乐和个人的生活积累融汇在一起,真情随音乐流露,充满强烈的艺术感染力和生命力。

新华网评价道:“盛中国对于中国的艺术普及工作做出了不可磨灭的贡献。不仅有小提琴协奏曲《梁祝》的唱片流传于世,他在演奏会上也是格外青睐中国民族作品,例如马思聪的《牧歌》、《春天舞曲》、《思乡曲》;施光南的《瑞丽江边》等大家耳熟能详的曲目。盛中国不仅是杰出的演奏家,也是一位杰出的小提琴教育家。他的演绎非常注重音乐的整体性和情感性,并在演奏和教学当中灌注了他的教育思想:教琴首先是教育人。”感觉这样的评价是公允的!

(以上内容转载编写自网络)