好吧,那就早点开始艺术片的原声音乐,本来还想先提Howard Shore、Alan Silvestri、Danny Elfman、Eric Serra等的,首先是咱们喜欢的

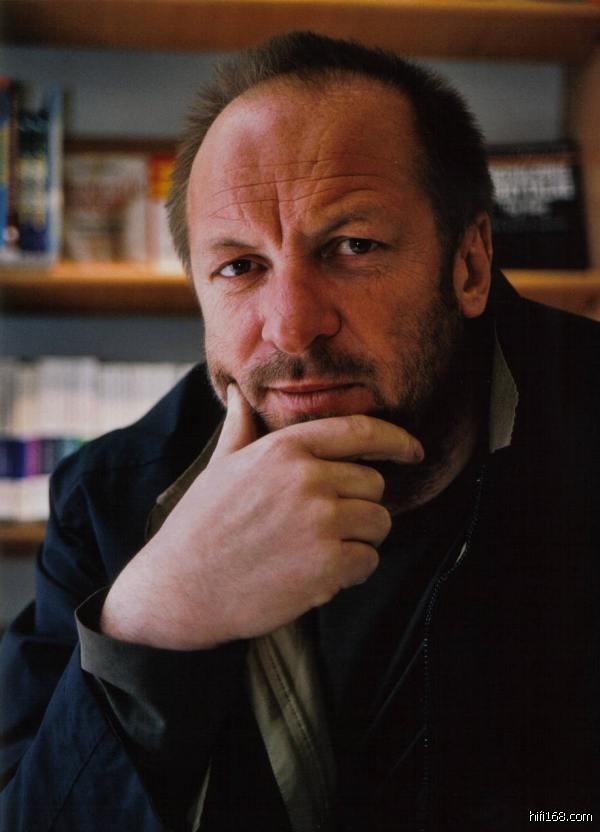

九、 Zbigniew Preisner 普瑞斯纳

(转) 普瑞斯纳(Zbigniew Preisner)1955年5月20日出生于波兰的Bielsko-Biaka,普瑞斯纳毕业于波兰的克拉科夫大学,主修历史与哲学,尤专注研读欧洲近代历史。普瑞斯纳未读过任何音乐学院,或跟随任何音乐家学习音乐,他的音乐钻研都是自学而成,年轻时不断购买唱片来聆听别人的音乐以取得灵感,并逐步开始作曲。

普瑞斯纳是一位学习能力相当强的人,他认为“每件事都可能被学习”。中学时代玩摇滚乐并在小酒馆驻唱,大学时代则决定要当作曲家,因此开始看着交响曲的总谱分析乐曲,并从室内乐创作开始着手。

从《烈火情人》的暗潮汹涌、《爱丽莎的情人》的丰富多元、《十诫》的隐喻警世、《双面维若妮卡》的神秘精准、《秘密花园》的异国情调、《当男人爱上女人》的浪漫深情、《红白蓝三部曲》的高度艺术性、《去年九月》的矛盾冲突、到《亚伯丁》的心灵释放,普瑞斯纳有别于好莱坞电影配乐家的「唯物」手法,以「唯心真诚」掳获爱乐者的耳朵,彰显了纯粹地欣赏电影音乐的价值.

自言钟情于浪漫乐曲的普瑞斯纳,强调音乐的旋律是一首乐曲中最重要的元素,反对不和谐与过于人工化。他的两位老师是音乐家帕格尼尼和西贝柳斯。

普瑞斯纳曾和众多导演合作过,包括路易·马勒的《爱情重伤》,路易·曼多奇的《当男人爱上女人》和查尔斯·史瑞奇的《看得到的童话》等。

他最重要的搭档是基耶斯洛夫斯基。两人于上世纪八十年代相识,自此一拍即合,除了是合作无间的伙伴外,更是谈得来的知交。《双生花》(La Double Vie de Véronique),“蓝白红三部曲”以及电视剧集《十诫》都是他们的二人合作的得意之作,分别取得欧美电影或影评人组织的不同奖项,成绩斐然。

他的第一部电影配乐是在1978年,由Antoni Krauze导演的《The Weather Forecast》。从此,普瑞斯纳与电影配乐结下不解之缘,尤其是与波兰大导演奇士劳斯基(Krzysztof Kieslowski)的合作,更让普瑞斯纳一跃而成国际知名配乐大师。

-

-

1210457001_20532800.jpg

(, 下载次数:1)

jpg(2011/1/6 14:12:17 上传)

-

-

1282659430_Ww27_4.jpg

(, 下载次数:0)

jpg(2011/1/6 14:12:17 上传)