回复 24# hofmann 的帖子

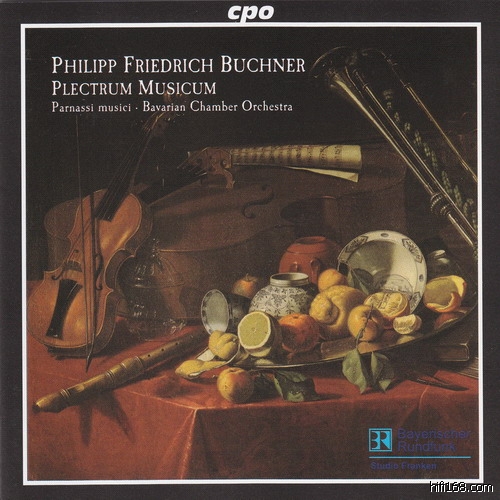

我可不是年轻人——年轻人不会喜欢巴洛克的,借问君年几何?但你不在我“攻击”之列,因我粘的帖子唯有你尚有几个回复,证明我们的“爱乐人”还不都那么“老土”——只听卡拉扬、霍洛维茨什么的。但在你我之外,还有那个TE君,君能否再举出一两个可引为同道?不胜荣幸之致。再粘一个今天早上听的,君识否?聆否?意下如何?君若能找出第6个,此碟俺当奉送(含邮费)。另,我也不想复兴什么巴洛克(那本来就不是咱们的东西,谈何复兴!)——在中国推介这个,有如对牛弹琴——还是“刘老根大舞台”火!俺们中国人就喜欢这口!——这在西方早已复兴,到国外的唱片店逛逛就知——古乐基本都占货架的半壁江山;俺听了古乐心下喜欢,就已足矣!至于别人喜不喜欢,干我屁事。至于现在干吗呢?——经济危机了,闲来无事,逗逗闷子呗!另外,我还想说的是,我就看不惯中国人说话四平八稳——但求无错、不求有功——的一贯(我就不说难听话了,免得又有些人看不惯)。。。。。。没有偏激,怎么会有思想——我当然不是说我这就是思想。请问君有什么想法,拿出来尽管说一说,“骂”我也没事,我不在乎。可别说你那碟都是买来看的——没听过!·

-

-

buch.JPG

(, 下载次数:8)

jpg(2009/4/13 10:34:46 上传)