红提琴

这部电影拍得很有意思,但更重要的是音乐。后来还改成了一首小协。

转:

The Red Violin”的故事描述一把传奇小提琴的诞生,以及其历经三个世纪,跨越奥地利,英国,中国到加拿大的流浪旅程,描写这样一把牵动无数人命运的古老提琴,很自然的,音乐成为讲述这个故事的语言,而音乐家的表现,包括作曲者与演奏者,则化身为整个故事的灵魂,很难得的,这是一部真正属于音乐家的电影,导演Francois Girard一方面推崇小提琴演奏者Joshua Bell,为故事中的红提琴注入生命,同时也感谢配乐家John Corigliano的音乐贡献,长达两年的讨论与录音乐过程,足以让导演认为这部电影同时也是John Corigliano的电影。

John Corigliano在音乐上,以Anna's Theme为主轴,衍生出所有的音乐内容,Anna是故事中,提琴制造名师的妻子,红提琴即是因Anna与Anna腹中小孩的死而诞生,有这样一段悲伤的渊源,使的Anna's Theme同时也是红提琴的主题,因为Anna的灵魂与红提琴仿佛结合成一体,一同走上跨越时间与空间的漫长旅程。在电影中,Anna's Theme是Anna时常哼唱的一小段旋律,像是Anna为腹中孩子吟唱的摇篮曲,在第一轨作品Anna's Theme中,John Corigliano即以Anna的吟唱为起点,进而将这个旋律发展成一篇凄美哀怨,神秘深幽的提琴乐章,揭开红提琴传奇的序幕。

第一个部份的乐章起始于三百年前,提琴的诞生地Cremona,包括了四首以Anna's Theme为主轴发展而来的作品(Track 2.3.4.5.),气氛古老,悲伤而神秘,Anna's Theme本身即是一个旋律优美,气质深幽的主题,在这个部份中,这个主题还呈现出一股哀伤凄恻的质感,因为这个大段的四个乐章,分别描写了Anna的死,以及伤心的提琴匠,为死去的妻子与未出世的孩子,打造出一把不朽而神秘的红提琴的过程,因此音乐中不仅散发着一份古老,深沈的气息,也展现了惊逢变故的震摄,与凄美伤痛的抒情色彩。

第二部份的乐章Vienna,随着红提琴流传到修道院音乐神童Kaspar的手中,以及Kasper的维也纳之行,而呈现出截然不同的音乐质感,一开场的Monastery,即是一首充满欧洲巴洛克色彩的小品提琴合奏曲,音乐风格很明显的与上一个大段的音乐形成分野,显示另一个故事的开始,紧接的Kaspar's Audition/Journey To Vienna以Kaspar的提琴独奏开场,衔接上一段古典色彩浓厚,典雅温和的音乐,描写Kaspar踏上前往音乐之都维也纳的旅程。Etudes/Death Of Kaspar开场是一段Kaspar的练习曲,旋律随着节拍器而不断加速,反应出Kaspar琴艺的成长,这段音乐当然也让真正的演奏替身Joshua Bell秀上一段高档的演奏实力,然而后半段音乐却随着Kaspar的暴毙,成为一首哀伤的挽歌。

第三部份的乐章Oxford,将故事背景由奥地利带到英国,一开场的The Gypsies , Journey Across Europe,同样以风格和上一个乐段的古典色彩大异其趣的吉普赛音乐,作为情境转换的引子,不过其实这个听来很即兴,自由,富有民谣风的吉普赛提琴,也是一段Anna's Theme的变奏曲,在这首曲子的引导下,红提琴由吉普赛人辗转流传到英国演奏名家Pope的手中,Pope's Gypsy Cadenza是Pope以吉普赛人的曲调,进一步变奏成的即兴演奏,不过作风却不是吉普赛人的散漫,而展现了Pope学院派的音乐素养,然而其中又有一份音乐天才的叛逆性,同样的,Pope's Concert这段Pope在演奏会上的即兴演出,也展现了这份恃才傲物的狂野气息,这段演出中也出现了Anna's Theme的特定乐句,而Coitus Musicalis,Pope's Betrayal都是Pope以情色为灵感的即兴演出,Anna's Theme转化为挑动情欲的乐章,其中Pope's Bertrayal一段,音乐随着性爱进入高潮,也在Pope的情人枪击红提琴时乍然停止,将红提琴的命运带向另一个时空。

第四部份的乐章Shanghai,是一段在音乐上发挥比较有限的段落,在前三段乐章中,分别以制造提琴的传奇大师,早逝的音乐神童,与放纵情欲并籍由情色激发灵感的提琴演奏家为主题,因此音乐上有很大的发挥空间,相对的,在第四段乐章中,红提琴流传到文革时期的上海,一个对西洋文化与传统艺术充满憎恨的时代,因此在音乐的表现上,并不像前几段乐章中,可以借着许多音乐演奏的场景来表现作曲的企图,这个部份的音乐原则上仍以Anna's Theme为主题,音色上则显得较为压抑与黑暗,同时还结合了一段红卫兵的歌曲,点出独特的时代背景,虽然在音乐上较不像前几段那般吸引人,不过在剧情上,由这场文化浩劫中保存下来的红提琴,更增添了一份传奇色彩与神秘感。

第五部份的乐章Montreal,描写红提琴抵达加拿大,在鉴定专家的追查下,确认了其传奇名琴的身份,同时也一步步揭开红提琴上,奇异红色光泽的真相,这个部份的音乐,一方面呈现一种悬疑神秘的质感,描写鉴定追查红提琴,以及在拍卖会上偷天换日的过程,同时也将情绪渐渐带回第一部份乐章Cremona中,那种凄美雅致的风格,音乐的结尾End Title,Anna's Theme一如起始的,以空灵的女声吟唱幽幽浮现,象征红提琴三个世纪的飘泊,终于抵达终点。

整体来说,这是一部相当别致的电影音乐,同时也由于故事的特质,使这部配乐不只是配乐,实际上有一半以上的音乐,在电影中都是以音乐演奏的方式出现,而不是以背景音乐的方式出现,换句话说,在电影中就可以看到故事中的角色,完整的演出这些作品,因此,相较于其它的电影配乐来说,这部配乐在电影中不仅可以辅助剧情和情绪,而且在电影外,它们可以是很具完整性与独立性的演奏乐章,甚至在原声带终了,John Corigliano将配乐中的代表性段落,结集成一首长达十七分钟的演奏曲The Red Violin': Chaconne For Violin And Orchestra ,是集大成的代表作,仿佛这部配乐,就是由这首名为<The Red Violin>的演奏作品发展而来,更进一步提升了这张原声带在独立于电影之外时的欣赏价值。

同时,John Corigiliano的作曲手法,因应故事上不同的时代与地域背景,以及故事不同角色的行为个性,能发展出各具特色,段落分明的个别风格,也是这部配乐成功的另一项要素,尤其是Cremona,Vienna以及Oxford这三个大段,风格区别鲜明而传神,Cremona描写丧妻之痛的深幽凄楚,Vienna描写音乐神童与维也纳的清新典雅,与Oxford中,故事主角Pope一段又一段张力十足的即兴演奏,结合了挥霍音乐才华的野性,与沈溺放浪的色欲于一体,这些风格上有鲜明差异的处理,都使得原声带一路进行下来,从典雅亮丽的巴洛克,端庄的古典色彩,到发泄情欲的浪漫主义,有如一场跨越时空,不断转换场景的旅程,而且所有的音乐,不论是配乐也好,剧中角色的演奏也好,不论是正派的古典作风,或者是逍遥的吉普赛乐曲,都以Anna's Theme为中心点,不断的衍生与变化,这也使这部配乐在多重的风格中,有一以贯之的脉络和整体性,加上Joshua Bell出色的诠释,使这张作品不论是以一部电影音乐,或者以一张音乐专辑看待,成绩都是相当出色傲人的。

-

-

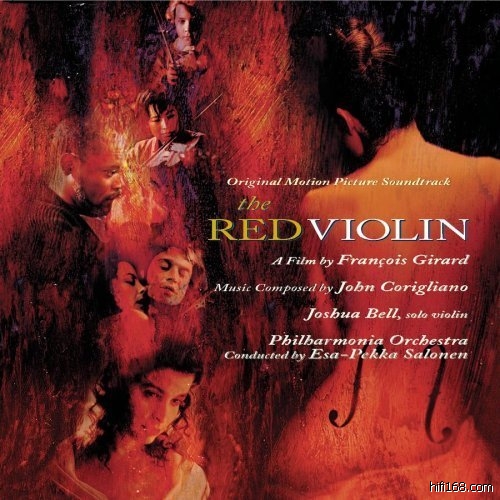

34345535443.jpg

(, 下载次数:0)

jpg(2012/6/14 20:04:03 上传)

-

-

122334.jpg

(, 下载次数:0)

jpg(2012/6/14 20:04:03 上传)

-

-

656654432322.jpg

(, 下载次数:0)

jpg(2012/6/14 20:07:55 上传)